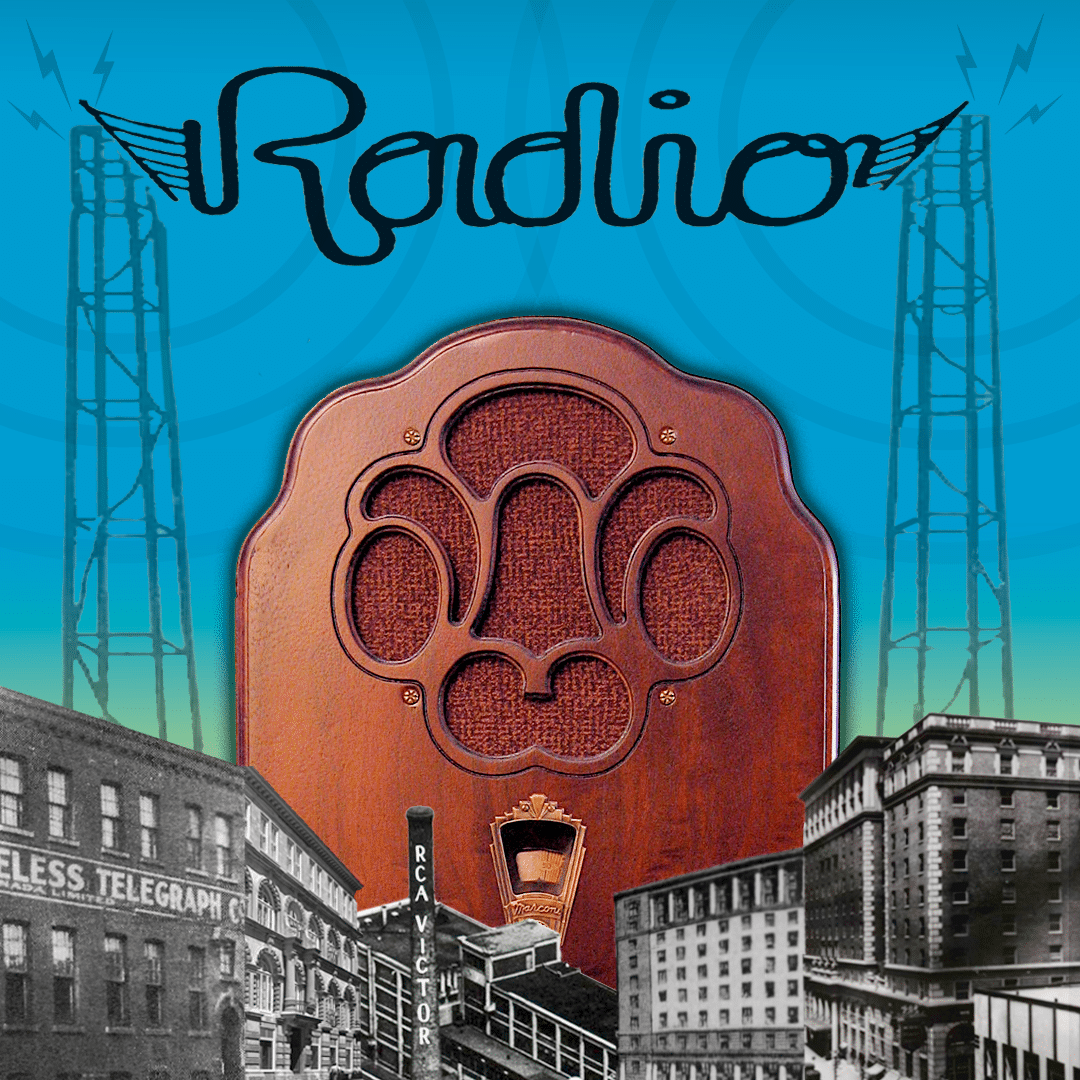

L'année 2020 marque le 100e anniversaire de la radiodiffusion au Canada. Le Musée des Ondes Emile Berliner et la Société Québécoise de collectionneurs de Radios Anciens (SQCRA) se sont mobilisés auprès de certains acteurs de la région montréalaise pour souligner cet événement.

Au Canada, c’est la station XWA qui a été la première à produire des émissions. Installée sur la rue William, à Montréal, elle a commencé à diffuser de façon expérimentale dès décembre 1919. En mai 1920, les membres de la Société royale du Canada réunis en congrès à Ottawa ont eu l’occasion d’entendre un bref récital et des discours transmis depuis Montréal. Cette émission fut une première et l’exploit fit la Une de tous les journaux de l’époque!

Cette exposition présente les pionniers de la radiodiffusion ainsi que les premiers fabricants de récepteurs de la région de Montréal.

Les premières stations de radio montréalaises

En 1924, quatre stations de Montréal émettaient sur la même fréquence

en alternance durant la semaine.

Voici une programmation hebdomadaire

typique sur 410 mètres (730 KHz):

Les premiers fabricants

RCA Victor, Northern Electric et Marconi sont les plus importants. Les trois entreprises sont situées dans le Sud-Ouest de Montréal, alors le cœur industriel du Canada.

Établie à Montréal dès le début du 20e siècle, la compagnie Marconi Wireless Telegraph occupera plusieurs bâtiments au fil de son existence.

[1903 – 1913] British Empire Building (St-François et St-Jean)

[1909 – 1916] Usine DeLorimier et Sainte-Caherine (Rue Tansley)

[1916 – 1922] Usine et studio rue William

[1914 – 1918] Shaughnessy Building

[1919 – 1947] Marconi Building au 211 St-Sacrement, par la suite occupé par Le Devoir

[1930 – 1994] Usine Canadian Marconi Co, rue Trenton, Ville Mont-Royal

Vers 1921, on débute la fabrication de récepteurs. Le modèle « C » pouvait se vendre 195$ (3000$ aujourd'hui) car il comprenait trois modules : syntonisateur, détecteur et amplificateur audio.

Comment fabriquer son récepteur

Dans les années 1920, l'achat d'un récepteur radio représente une dépense importante. En 1925, certains postes à galène se vendent pour 20$ mais d'autres appareils, avec amplification, se vendent 200$, ce qui représente environ 3000$ de nos jours. Plusieurs amateurs souhaitent alors fabriquer leur propre récepteur. Des commerces spécialisés ouvrent à Montréal et on publie dans les journaux et revues de l'époque les plans et schémas pour en fabriquer.

Même le quotidien La Presse publiera entre le 11 et le 19 décembre 1922, une série de 8 articles expliquant avec tous les détails la méthode pour construire un appareil maison pour la somme de 5$ (ce qui correspond à 75$ aujourd'hui).

Des commerces offrent tout le matériel requis aux lecteurs du journal comme le montre cette publicité du magasin Whitman dans les pages de La Presse en décembre 1922.

Voici deux vidéos démontrant comment construire un récepteur à cristal de nos jours.

Crédits

Recherche et texte : Alain Dufour

Contributeur de recherche: Ken Lyons

Traduction : Emily Smith, Tim Hewlings

Conception graphique : Mariana Mejía Ahrens

Coordination : Anja Borck

Sources

Pierre Pagé « Histoire de la radio au Québec : Information, Éducation, Culture » Montréal, Fides, 2007

Mary Vipond « Listening In: The First Decade of Canadian Broadcasting, 1922-1932 », McGill-Queens University Press, 1992

Centre d'histoire de Montréal

Ultra-Electronics TCS

Histoire de la radiodiffusion canadienne / History of Canadian Broadcasting