En mai 2020, Montréal célébre le centième anniversaire d'une transmission radiophonique historique au Canada et de l’accession de la station radio XWA au titre de première station de radiodiffusion professionnelle au Canada. Cet accomplissement met à profit le génie inventif et les découvertes d’un ensemble de chercheurs internationaux dont le Canadien Reginald Aubrey Fessenden ainsi que le savoir-faire de nombreux techniciens et travailleurs montréalais. En outre, la radiodiffusion bouleverse les agents de transformation sociale et métamorphose l’ensemble de la planète. La véritable puissance de la magie des ondes venait d’être libérée.

L'exposition est maintenant fermée. Les dates d'exposition étaient de février 2020 à février 2023.

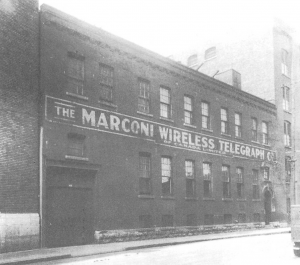

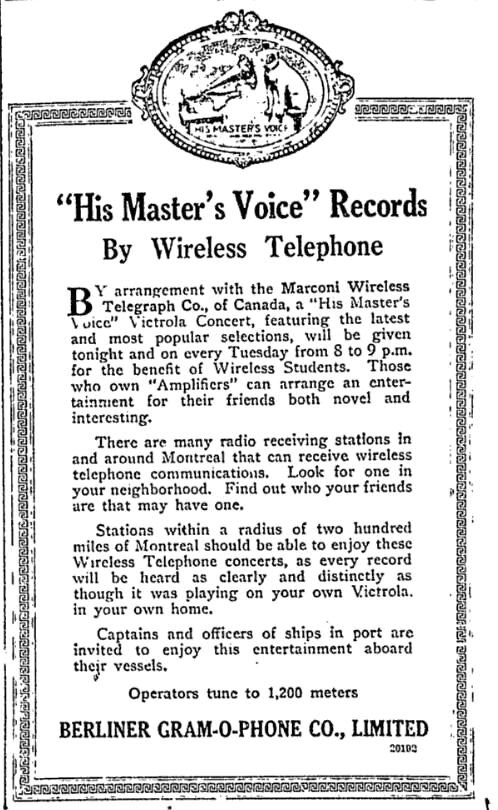

Avant 1919 – Ère des pionniers

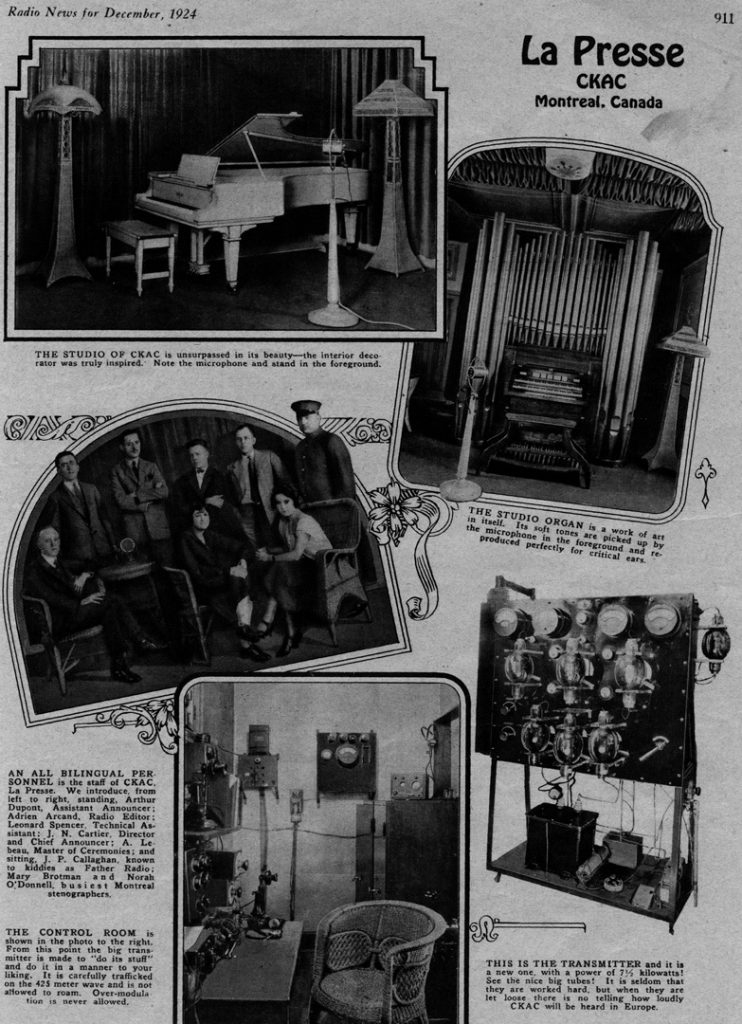

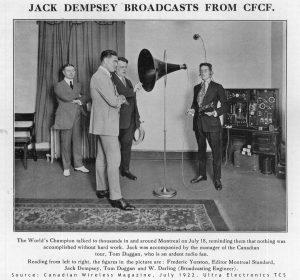

1919-1928 – Débuts de la radiodiffusion

1929-1938 – Âge d’or de la radio au Canada

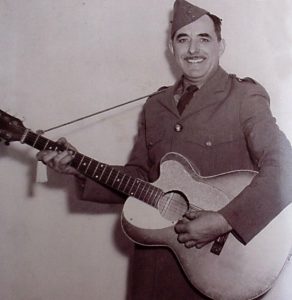

1939-1948 – Seconde Guerre mondiale

1949-1958 – Vers la maturité

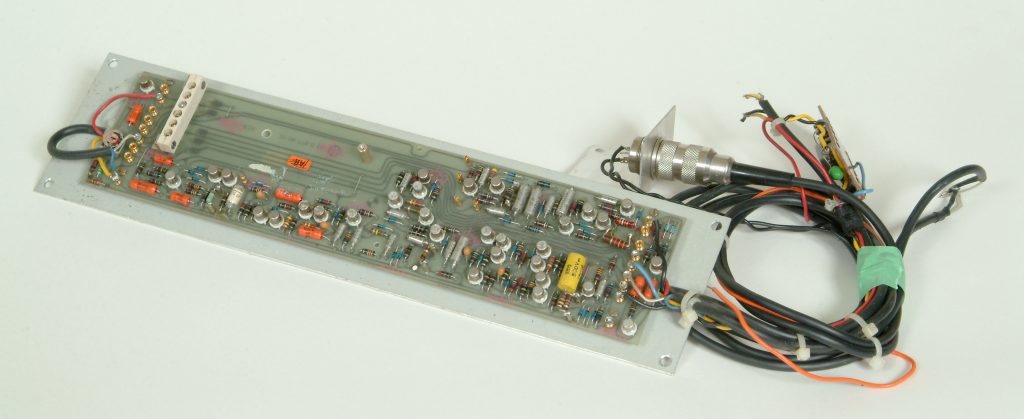

Carillon utilisé par la station CFCF. Exposé au Musée des ondes Emile Berliner.

1959-1968 – La radio FM s’impose

1969-1978 – Impact des premiers satellites de communication

1979-1988 – 10 ans de profonds changements

1989-1998 – Ère du World Wide Web

La radio au 21e siècle

Conclusion

Lorsqu’on tient compte du créneau qu’occupent les ordinateurs et les téléphones intelligents dans le quotidien des gens, on pourrait penser que l’intérêt pour les stations radiophoniques traditionnelles risque de s’effriter. Pourtant, il n’en est rien. La radio demeure l’outil par excellence pour découvrir de nouvelles musiques et se garder au fait des dernières nouvelles.

Le fait est que les stations radiophoniques s’adaptent. Par exemple, elles figurent désormais parmi les postes disponibles sur nos téléviseurs. Par ailleurs, les émissions matinales qu’elles diffusent, tout comme celles animées en cours de journée par des personnalités et comme les tribunes téléphoniques en soirée, demeurent très populaires, en particulier chez les automobilistes. Grâce à l’apparition de systèmes reliés à Internet dans les automobiles depuis 2014, on note une multiplication des stations de radio Internet.

Il y a cent ans, lorsque furent réalisées les premières expériences de radiodiffusion à Montréal, on était loin de se douter de l’impact qu’auraient celles-ci sur notre société. Forts de ce premier siècle de changements importants, on est endroit de se demander aujourd’hui ce qu’auront à raconter nos descendants dans cent ans d’ici.

Complétez votre visite

La chronologie dans le menu principal accompagne le contenu de cette exposition. Vous pouvez l’utiliser pour explorer les objets exposés au musée, ainsi que le contexte historique, culturel et technologique qui les entoure.

Poste d'écoute

Écoutez quelques extraits d'émissions populaires de l'âge d'or de la radio montréalaise!

[00:00] Canadian Confederation Diamond Jubilee (1927)

[01:14] Le Club sportif (1939)

[02:44] Entrevue Be Hive Michel Normandin et Maurice Richard (1950)

[04:06] 400e but M Richard (1954)

[04:54] Finale Coupe Stanley Boston-Montreal (1953)

[06:16] Les Canadiens gagnent la Coupe Stanley (1993)

[07:23] The Velvet Touch sur CFRB (1950)

[07:52] Un homme et son péché (1948)

[10:00] Marcel Ouimet à Londres (1943)

[11:38] Rationnement Roger Baul (1942)

[13:00] Liberation de Paris (1944)

[14:22] Acquisition de CJAD (1960)

[15:09] La Rumba des radioromans (1940)

[15:52] Conclusion émission CKVL (196?)

[16:32] Willie Eckstein jouait du piano

Poste d'écoute dans l'exposition temporaire.

Crédits et remerciements

L'exposition « 100 ans de radiodiffusion à Montréal » a été conçue et réalisée par le Musée des ondes Emile Berliner.

Concept : Anja Borck

Rédaction des textes : Michel L. Forest

Traduction : Emily Smith; Révision : Louise Cousineau et Robert Ronald

Conseiller technique : Alain Dufour, SQCRA

Recherche iconographique : Michel L. Forest, Alain Dufour et Anja Borck

Design : Karine Chartrand et Martin Desrochers

Production : Adam van Sertima, Karine Chartrand et Martin Desrochers

Production numérique : Groupe Toumoro Inc. / Benoit Dubuc

Gestion de la production numérique pour le MOEB : Mariana Mejia Ahrens

Équipe de soutien : Bénévoles et étudiants en stage au MOEB : Robert Adamczyk, Daniel Barrière, Jean Bélisle, Charlotte Bisanz, Anthony Caporali, Antoine Cloutier-Bélisle, Marc Donato, Daniel Labelle, Jean Marcotte, Maurice McDuff, Robert McDuff, Serge Morin, Laval Rhainds, Mariam Salaymeh, Emily Smith, Pierre M. Valiquette

L'exposition a bénéficié d’un appui financier du programme « Patrimoines montréalais : une mise en valeur dans les quartiers », un programme financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec et de l'appui de généreux donateurs du Musée.

La production numérique a bénéficié d’un appui financier du gouvernement du Canada dans le cadre du programme « Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine » de Patrimoine Canadien.